ある時、千葉県在住のMさんから「ニットのお修理をして欲しい」とのお問い合わせが来ました。

私たちニッティングバードは手編みから機械編みもやります、また糸からデザインをして製品を作ることも出来ます。しかし、ニットのプロであるとはいえ「お修理」とはなると話は別です。

本業ではありませんが、ほとんどのお修理屋さんで断わられてニッティングバードにご依頼がきました。

私たちがやらなければおそらくはこれは誰も出来ないだろうという理由と「ニットで世界をやさしく」というコンセプトを掲げている身として引き受けさせていただきました。

ここからお修理の旅が始まります。

ニッティングバード田沼:なぜ私たちニッティングバードにご依頼いただいたのでしょうか?

Mさん:お修理屋さんやニット工場など何回も問い合わせてみましたが、既製品のニットを編み直してくれところはなく全て断られてしまいました。ニッティングバードのホームページを見てもしかしたらと思って問い合わせさせていただきました。

*以降ニッティングバード田沼はT、MさんはMと表記します。

T:私たちが最初に受け取ったときいくつかの不安要素がありました。

まず1つは綺麗に糸に戻せるかどうか、そして糸に戻した後、糸は劣化していますので編み直せるのかの2点です。お修理やさんや工場も不確定要素が多すぎたのと、特殊な案件でお修理の値段が出せないというのが断られた大きな原因だと思います。

M:元々このセーターは私が10年ほど前に亡くなった夫に一番最初にプレゼントしたものです。彼は大学の言語学の教授で、子供のような性格で白シャツにこの紺色のケーブルニットを着て大学生のような着こなしをしていました。教え子も多く誕生日などで色々なものをもらっていましたが、気に入ったものはずっと着続ける人でこのセーターも亡くなる直前まで着ていました。

T:なるほど。特別な想い出が詰まっている形見のようなセーターなんですね。人の想いを大切にされている旦那さんだったんですね、、、サイズのお直しなら、カットしてロックミシンで縫製するという方法なら普通のお修理屋さんでも出来たと思いますが、何故編みなおしの修理依頼を出させれたのですか?

M:私自身編み物はしませんが、母がかぎ針や棒針、編み機も持っていて良く編み物をしていました。小さい頃はよく母が作ってくれた洋服やニットのズボンを着ていたので編み物には特別な想いがあったのと、亡くなった彼が着ていたセーターを「切る」というは気が引けました。ですので、どうしても編み直して自分のサイズで着たいという想いがありまして今回はご依頼させていただきました。

T::そういう経緯があって編み直しを希望されていたんですね。普通の洋服は布にパターンをはめ込んでカットしてミシンで縫製するからロス率も多く無駄が多いです。またこれは持論ですが、編み物というのはどんな手芸や工芸の中でも一番人の感情がこもる行為だと思っていまして、今回のセーターに関しましても私たちも出来る限り原形を残して復元させたいと思い編み直しさせていただきました。編み直し中はかなりトラブルがありましたが、後ろ身頃を丸々残して旦那さんの想いに包まれるようなそんなセーターに仕上がったと思っています。

なぜ編み直しができたのか?

まず第1に製品の素材がカシミヤ100%だったからです。カシミヤはウールとは違いクリンプによる縮絨がなく洗ってもフェルト化がしない繊維です。編み物は基本的には編み直すことが出来るという1つの特徴を持っていますが、フェルト化してしまう繊維や、引っかかりやすいモヘア、何回も着て洗濯を繰り返している間に繊維が絡んでしまったら糸に戻すのがかなり難しくなります。

今回の製品は、10年以上前の中国製の製品でしたが手作業が多い丁寧な製品だったため比較的問題なく解体と糸に戻す作業が出来ました。

製品がどのようにつくられているのか?

ニットデザイナーは様々なニットの製品を製造します。糸からデザインするとは逆に、製品を見てどんな方法で、どんな編み方で、どんな糸で編んでいるか解読できます。これを「編み地解読」と言います。

編み直し前のセーター

ラルフローレンニットセーターの特徴

糸 カシミヤ100%

計測番手約2/28番手 1本取り

編みたての種類手横(12GG前後の手動式編み機)

4目✖️3目の交差柄

袖口リブ、裾リブ、襟ともに2×1リブ(襟はシングル)

中国製

前身頃と後ろ身頃をつなぐ肩線は’メリヤスはぎ’がされており

袖口の2×1リブ(2目ゴム編み)の部分も輪張りで編んだように縫い代がない縫製をしていて、中国製の手横の既製品でありながらかなりの手作業が入っているニット製品だということがわかります。

製品の解体と糸に戻す作業

Mさんから伺っていたのは標準のMサイズの標準寸法に編み直して欲しいという1点のみであとはお任せするということでした。

まず、リンキングしている縫製を解体して前身頃、後ろ身頃、襟、袖✖️2のパーツに解体します。

後ろ身頃はそのまま使用してその他のパーツを一つずつ糸に戻す作業をしていきます。

解体した後ろ身頃のパーツ

前身頃、袖、襟を糸に戻して玉に巻き直しました。

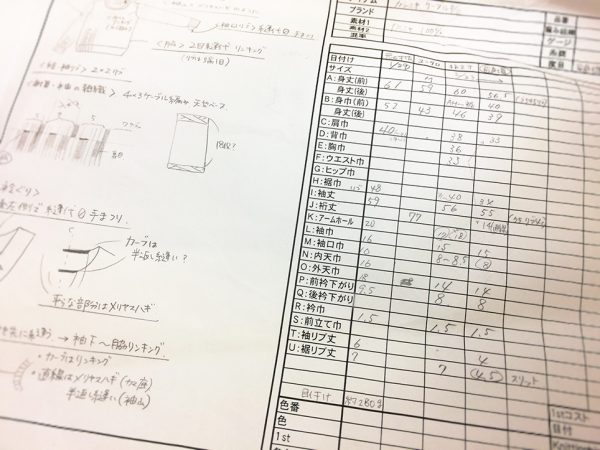

これを家庭用編み機でスワッチを編みゲージを取って、後ろ身頃を基準に製図をして仕様を決めます。

編み立て

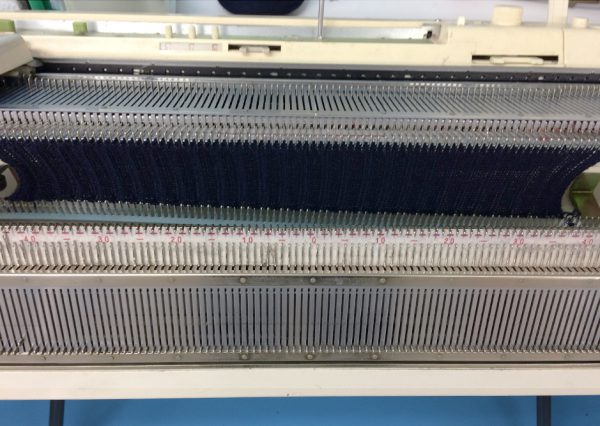

久しぶりに登場のブラザーの両番機(ゴム編み機)これがあることでリブ(ゴム編み)が編めます。

編んである製品を糸に戻したため弱った糸が編み立て中に切れてしまうのが心配でした。編みやすいようにスチームアイロンで編みクセをとるのと同時に糸を蝋引きして編み機の編み立てに耐えれる工夫をしました。元は12GG相当の手横で編まれた製品でしたが、7GGの家庭用編み機で使用することにより糸にできる限り負担がかからないように少し緩めの編み地にするようにしました。

そんな工夫を凝らしましたが、天竺より負担がかかるリブ部分は糸が切れてしまい何度も何度も編み直しました。また、大事をとって身頃と袖部分の「4目✖️3目の交差柄」をより負担のかからない「2目✖️2目の交差柄」に変更しています。

タッピ返しと縫製

リブ機はあれど交差柄をしながら裏目はうまく編めないので、交差柄編み立てた後に両脇の1目を全てタッピ返して行きます。

シルバーの家庭用サーキュラーリンキング「くるーる」を使い脇、袖下、袖ぐりをリンキング縫製で始末していきます。

肩のはぎは家庭用編み機でベラ越しした後に巻目で縫製していきます。

襟ぐりは、2×1リブシングルから天竺袋に変更。これもリンキングで袋状になるように縫製して行きます。

最後に編み立てと縫製が終わったセーターは、中性洗剤/柔軟剤を使いぬるま湯で洗濯しました。

平干し陰干しがおわりアイロンをかけて

ついに完成したセーター

家庭用編み機で編むのは慣れていますが、今回の編み直しのセーターはかなり苦戦しながら完成させました。

Mさんと旦那さんの馴れ初めを聞いたおかげか、編んでいる時はとても楽しくお二人の想いを馳せながら編み物をするという特別な経験をさせていただきました。

肩線は、後ろ身頃をそのまま使っているので、肩下がりのない後ろ身頃分を前身ごろで下がりの傾斜をきつくして肩線を作りました。(なので見た目の位置は前ですがSPは変わっていません)

前身頃のリブは7cから4.5cに変更しています。リブ部分は縫製せずスリットの入ったデザインにしています。

着る人の想いや匂いが残ったセーター

このセーターは去年の年初めに依頼が来て、約10ヶ月ほどかかってしまいました。

また、去年末に直接お話をする機会を設けさせていただき、Mさんのご協力のもと記事として完成させることが出来ました。

人の手で編まれた編み物は、他の手芸や工芸よりも「人の温もりや念が」こもっているような気がします。また機械で編まれたニット製品も編み物特有のやわらかさがありどことなく暖かみが伝わってくるような気がします。

今回の Mさんの旦那さんが着ていたセーターは既製品の機械で編んだセーターでしたが、「着ている人の想いや匂いが残っているようなセーター」に感じられました。

ちょっと変わった既製品のニットのお修理でしたが、このような物語を聞き人の想いに触れることが出来て改めて編み物って素敵だなと思いました。

編み物をしている人たちはそれぞれの温もりや想いがあり、それを手編みのセーターに込めることで人として純粋な表現をしているのだなと思います。

やはり「編み物」は絶対になくならない文化の一つだ。と今ではより確信を持ってそう言えます。

なお、大変申し訳ございませんが、ニッティングバードは「ニットのお修理」は受けていませんのでご了承ください。

EijiTanuma

EijiTanuma