*現在この店舗は佐藤繊維株式会社のニット製品メインのショップになっています。取材時と店舗の内容が異なりますのでご了承くださいませ。

11月21日にリニューアルオープンした阪急百貨店うめだ本店10階うめだスークに佐藤繊維株式会社様が手芸とワークショップを体験できるショップ「Covo di pecora platino(コヴォ ディ ペコラ プラティーノ)」(イタリア語で金髪羊の隠れ家)をオープンされました。

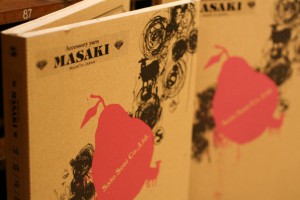

「Covo di pecora platino(コヴォ ディ ペコラ プラティーノ)」は佐藤繊維株式会社様の佐藤社長がデザインする糸ブランド、Accessory yarn MASAKI〜アクセサリーヤーンマサキ〜を中心に糸を主役に考え、糸そのものの良さを伝え、ワークショップが体験出来るショップになっています。

ショップ内には佐藤繊維株式会社のオリジナルブランドの「M&KYOKO」などの商品も置かれ、高品質のファンシーヤーンが並べてあります。

Accessory yarn MASAKIはアクセサリヤーンが7タイプ/全28色とジュエリーヤーンが6タイプ/14色のラインナップになっています。

価格帯は1玉700円〜2300円。ゆび編みのキットとして毛糸を二玉選んで説明書の付いたセット販売もされています。

店内には佐藤繊維株式会社様特有の段ボール調の素敵な見本帳が数々置いてあります。モヘア糸〜風雅〜(フウガ)から作られたニナ•リッチのニットウェアは、ミシェル•オバマ氏が着用したことで有名です。

大阪は新店舗ラッシュで、東京とは違った盛り上がりを続けています。阪急百貨店うめだ本店にオープンした佐藤繊維株式会社様のショップ「Covo di pecora platino(コヴォ ディ ペコラ プラティーノ)」はニットや手芸だけでなくファッション業界の新しい息吹になるかもしれないと思いました。ショップは今後、ワークショップに力を入れて行き、糸の種類も徐々に増えるとのことです。

うめだ阪急のショップオープンで駆けつけておられた、佐藤社長にインタビューに応じて頂きました。

まず始めに、手芸ショップをオープンさせた理由とショップのコンセプトについてお聞かせ下さい。

手つむぎの実演を見せてくれる佐藤社長

佐藤社長:もっと楽しい糸がないかと思って創ったのがここにある糸達です。すごい反響はありましたが、意匠性が強すぎてなかなかビジネスまで繋がりませんでした。人に伝えるために糸だけではなかなか伝わらない。ブランドのモノ作りのストーリーを、そしてモノを作る環境を見てもらいたいという思いから生まれました。ここではお客様が糸を買いに来ると言うよりは、ふらっと来て頂いて、何も使わずにモノを作りあげるというワークショップが体験頂けます。ワークショップを通じて佐藤繊維の糸のクオリティーを感じて頂きながら誰でも30分ほどでコサージュなどの小物を作る事が出来ます。

常に斬新で新しいものを発表している佐藤社長ですが、今後どのようなモノを創って行きたいですか?

モノ作りの勉強を経てデザインをして来ましたが、鉛筆と紙があればデザインが出来るということではないと思います。前提としてモノ作りをゼロから出来る現場が一番大切であり、雑誌や写真そのものを見て創るのは本当の意味でのモノ作りではないかと考えています。マーケットや発表の場は東京である必要があると思います。ただし歴史に名前を残せる新しいものを創りあげても今のマーケットに合わないかもしれない、その為には新しいマーケットを創る必要があると思っています。

佐藤繊維株式会社様では、山形発信でファンシーヤーンを主体に世界にメイドインジャパンの素晴らしさ伝え、さらには新卒や、工場技術者を積極的に地域に貢献していることはとても素晴らしいと思います。山形から発信する良さを教えて下さい。

製造業はとても大変で、特に地方は賃金も安く、高給を求めると都会に行かなければなりません。それでは地方の製造業に優秀な人材がいなくなってしまいます。今後は製造+デザイン、製造+セールスといった形が求められて行くと思います。そのようになれば地方には都会にない特殊な技術を持った人々が集まり、それが新しいビジネスの始まりになるのではないかと考えています。山形発信で地方の民芸品を創るのではなく、世界のトレンドセッターとしてモノを創って行きたいです。そうなれば都会にいる必要性はなくなり、むしろ地方に行く価値が出てくると思っています。

今後の佐藤繊維株式会社様、それから佐藤社長の活動をお聞かせ下さい。

マーケットに密着した消費者をターゲットにしたモノ作りをして行きたいと思っています。それと同時に、佐藤繊維のオリジナルブランドを明確にし、日本だけではなく世界に向けての販売を強化して行きたいです。そして様々な人に評価してもらえるような糸を創りたいですね。それから、トレンドを追いかけるビジネスは他にお任せし、弊社はそれに当てはまらないマーケットを開拓し広げて行きたいと思っています。同時にそのマーケットに対応出来る様なビジネスシステムの構築をすることを目指しています。

今年の8月に佐藤繊維株式会社様山形本社にお邪魔させていただいた際には佐藤社長にご挨拶が出来なかったので、僕自身今回ここでお会いするのが初めてでした。佐藤社長はとても熱意にあふれ、ニットの事を語る目は少年のようにキラキラしていました。そして、ニットで新しいモノを創造し、ニットの文脈を広げようとしようとするのと同時にニットの文化的価値を向上させようという素晴しいお気持ちを持っていらっしゃいました。これからも、佐藤社長にはニット業界を引っ張り、盛り上げて行って頂きたいと思います。また、僕たちの様な次の世代の人がニット業界を盛り上げる為に、佐藤社長に負けじと後に続き、後世に伝えて行けたら良いなと思っております。佐藤社長とのお話はとても勉強になり、同じニットを仕事とする者としてとても貴重で楽しい時間を過ごせました。デザイナーであり、技術者でもある佐藤社長は同時にマーケットをディレクションして次世代の糸とニットをビジネスとして未来に繋げて行く事でしょう。佐藤繊維株式会社様、そして佐藤社長の今後の活躍がますます楽しみです。

EijiTanuma

EijiTanuma