家庭用編み機(以後、家庭機)は「編み込み」、「タック」、「すべり」、「レース」「スレッド」など様々な模様が出来ます。

その中でも「スレッド編み」は手編みでは再現しにくい編み方として、家庭機の代名詞的な編み方として愛されています。

今回は「スレッド編み」の編み方を細かく解説し、最大限に「スレッド編み」を生かす方法をお伝えします。

配色編み込みとスレッド編みの違い

配色編み込み模様は、2種類の糸を使い模様を作ります。

普段は表天竺の方の表側を使います。

裏側は糸渡りしています。

配色編み込み

表側

裏側

スレッド編み

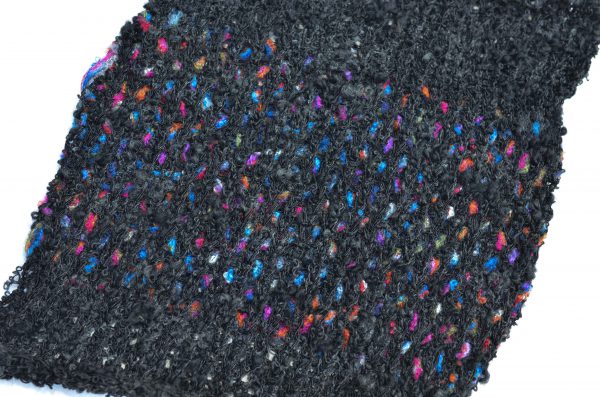

「スレッド編み」は地糸で編んだ編み目と編み目と間にもう一方の糸を挟み込みながら編む編み方です。

表側には編み目と編み目の間からもう一方の糸が見えます。

裏側を表として使います。配色編み込みと違い、糸の渡りと止まっている部分がデザインポイントになっています。

表側

裏側

スレッドの編み方

「スレッド編み」の編み方は途中まで「配色編み込み」と同じです。

地糸を右側、スレッド糸を左側にセットします。

地糸で何段か編んだ後に、

パンチカードを設置して、

ストップレバーを止まるにセット、

選針切替ツマミを「もようあみ」に動かし、予備選針をするために左から右にキャリッジを動かします。

ここまでは「配色編み込み」と同じですね。

ハケ車/スレッドレバー

ブラザーパンチ9(太機)の場合は「ハケ車」編み地押さえにセットします。

パリエなどの(細機)は編み地押さえに「スレッド刷毛車」がついているので、スレッドレバーを平編み(下)からスレッド(上)にセットします。

次にもう一方の糸を用意します。

配色編み込みでは、カムボタンの同時あみを押し→編み地押えの色糸口にもう一方の糸をセットしていましたが、

同時あみを押さないで、もう一方の糸は進行方向側の糸案内にセットします。

最初の一段はスレッドで使う糸を糸案内の下で抑えながらキャリッジを左に動かします。

一段編めるとこのようになります。

次に右側に編んでいきますが、今度は色糸を右側の糸案内に移動させます。

右にキャリッジを動かす前に、左の糸案内から右の糸案内に移動した分だけ糸が弛んでいるので、糸を引っ張ってテンションがかかるようにします。この操作はとても大切です。

左から右に行ったと同じように、色糸が糸案内にしっかり入っているのとテンションがかかっているのを確認して右側にキャリッジを動かします。

針がしっかり模様編みの位置になかったり、色糸が糸案内にないと編めないで一段終わることになるので注意しましょう。

繰り返すとスレッド編みが綺麗に出来ます。

糸取付装置が一つしかない場合、地糸とスレッド糸がで埋まってしまいます。2色以上スレッドを使う場合や、糸が太くて引っかかりやすい場合には、スレッド糸を手で渡す方法があります。

スレッド糸をキャリッジにある側から、選針されている編針の上に渡してからキャリッジを動かします。

最初の一段目を編むときは、糸端にクリップなどの軽い重りをつけ、逆側の糸端はテンションをかけながらゆるく引っ張ってあげると切に編むことが出来ます。

自分で新しくパンチカードで穴を開けたり、手で選針刺せる場合は針を出すのは「3針」を目処にしてあげると糸渡が少なくなりスレッド編みの失敗が少なくなります。

スレッドを生かす方法

「スレッド編み」は、「編み込み模様」とは違い、地糸で編んだ目と目の間に糸を挟み込んで編むので、糸そのもの良さを生かすことができます。ですので、ファンシーヤーン(意匠糸)を使って編むのがスレッドの良さを引き立てます。

スレッド編みは実際に編んでおらず目と目の間に挟み込んでいるだけなので、編み機の針の太さに対して編めない太さの糸でも編むことが出来ます。

また模様を出した部分だけにスレッド糸を渡して編むことで、よりスレッド編みを目立たせる「ポイント・スレッド編み」が出来ます。

また、ビーズやスパンコールヤーンなどで編む場合も、機械で編むと針に触れて割れてしまう恐れがあったり、普通に編んでしまうと装飾部分が裏面にランダムで出てしまうこともありますが、「スレッド編み」を使うことで一方の面だけに出るのでとても綺麗に編むことが出来ます。

普通にループを編んでしまっては、糸自体が潰れてしまい、糸の良さが生きない時も「スレッド編み」を使うことで糸そのものの良さを生かすことが出来ます。

スレッドの見え方はとても個性的で美しい

「スレッド編み」は配色編み込みより少し難易度が上がりますが、家庭用編み機でしか出来ない編み方の一つなので、家庭用編み機でスレッド編みを使った「ハンドニット」の商品が販売されています。

工業用の自動編み機では「インレイ編み」と呼ばれる方法で編まれ、糸そのものを生かした編み方の一つとして多く使われています。

家庭機を持っている人は「スレッド編み」の編み方を覚えて、手編みに負けない表現方法の一つとして是非覚えて欲しいテクニックの一つです。

ニッティングバードはインスタグラム、ツイッター、フェイスブックもやっています!

◆インスタグラムは日々の活動風景やサンプルなどニッティングバードの裏側や編み物好きが楽しめるような写真を主に投稿しています。◆

https://www.instagram.com/knittingbird_os/

◆ツイッターは機械編みや編み地など「ニットの豆知識」を中心に発信しています。◆

https://twitter.com/knittingbird_os

◆フェイスブックはウェブマガジンの記事や補足した動画など編み物の可能性や楽しさを様々な角度で紹介しています。◆

https://www.facebook.com/Knittingbird.jp/

youtubeチャンネルもあります!

◆youtubeではオリジナル糸を使ったHOW TO動画やキットの説明動画、編み物の裏技的な動画などを中心にアップしています。◆

EijiTanuma

EijiTanuma